Текст: ГодЛитературы.РФ

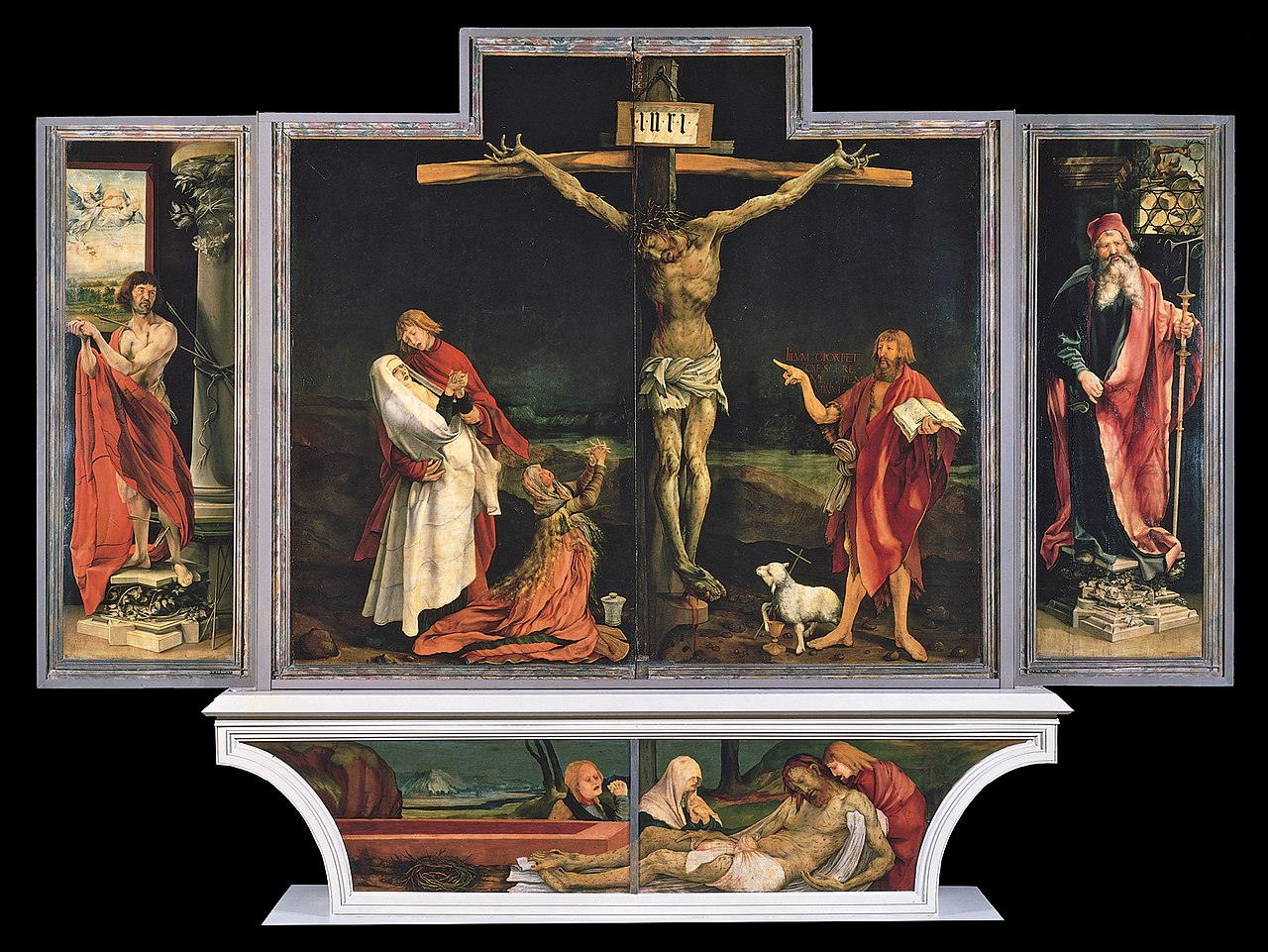

"Известно, что главный праздник русского православия есть праздник Пасхи", - постулировал Николай Бердяев, подчеркивая отличие восточной христианской традиции от западной, где главный праздник всё-таки Рождество, с которым связано множество бытовых обрядов и традиций, песенок и т.д. Не говоря уж про то, что "семья, съезжающаяся на Рождество" — главная завязка львиной доли "романтических комедий", которые смотрят преимущественно — правильно, в ту же "белую неделю" с 24 по 31 декабря. Оно и понятно. Рождество, помимо своего сакрального смысла - это же просто рождение ребёнка, первенца, понятная человеческая радость. А Пасха — это "трудный праздник", страдание, преодолеваемое чудом. Это ли не главная тема русской литературы?

- В чужбине свято наблюдаю

- Родной обычай старины:

- На волю птичку выпускаю

- При светлом празднике весны.

- Я стал доступен утешенью;

- За что на бога мне роптать,

- Когда хоть одному творенью

- Я мог свободу даровать!

Александр Пушкин. "Птичка", 1823

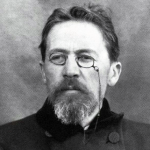

«…А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках, — одним словом, было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем».

Антон Чехов "Архиерей", 1902

«…Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!»

Леонид Андреев "Баргамот и Гараська", 1898

«…каждый раз на великую заутреню я в память наших прошлых Пасх приходил в ее любимую церковь — Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне, что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения».

Александр Куприн "Инна", 1928

Вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые – от солнца, оно заходит. В комнатах – пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах – новые красные «дорожки». В столовой на окошках – крашеные яйца в корзинах, пунцовые:

Иван Шмелев «Лето Господне», 1927—1948

Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадила, отстоял эту заутреню, похристосовался с священником и тетушками и хотел уже итти спать, как услыхал в коридоре сборы Матрены Павловны, старой горничной Марьи Ивановны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы святить куличи и пасхи. «Поеду и я», подумал он.

Лев Толстой "Воскресение", 1899

Известно, что главный праздник русского православия есть праздник Пасхи.

Николай Бердяев "Русская идея", 1946

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал.

Николай Гоголь "Светлое Воскресенье" ("Выбранные места из переписки с друзьями"), 1847

Испокон веков был обычай на большие праздники — Рождество, Крещение, Пасху, Масленицу, а также в «дни поминовения усопших», в «родительские субботы» — посылать в тюрьмы подаяние арестованным, или, как говорили тогда, «несчастненьким».

Владимир Гиляровский "Москва и москвичи", 1926

…В субботу на Пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской Божией Матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

Максим Горький "В людях", 1914

На Пасхе усопших не поминают. Таков народный обычай, так и церковный устав положил… В великий праздник Воскресенья нет речи о смерти, нет помина о тлении. «Смерти празднуем умерщвление!..» — поют и в церквах и в раскольничьих моленных, а на обительских трапезах и по домам благочестивых людей читаются восторженные слова Златоуста и гремят победные клики апостола Павла: «Где ти, смерте жало? где ти, аде победа?..» Нет смерти, нет и мертвых — все живы в воскресшем Христе.

Павел Мельников-Печерский "В лесах", 1874

Сегодня 11-е апреля — Пасха; была служба как следует: собрались к обедне со всех трех судов; потом разгавливались. Выписали яиц из Нагасаки, выкрасили и христосовались. На столе появились окорока, ростбифы, куличи — праздник как праздник, точно на берегу!

Иван Гончаров "Фрегат «Паллада»", 1857

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная mise en scene [постановка (фр.).] поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову, это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность; так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Александр Герцен "Былое и думы", 1856

Прошла пасха, которую туляки справляли с особенным благоговением, как евреи, готовившиеся к бегству из Египта.

Дмитрий Мамин-Сибиряк "Три конца", 1890

Жозефина подумала — не пойти ли все-таки в церковь? Но так случилось, что в Петербурге она только бывала в красной кирке, в конце Морской улицы, и теперь в православный храм входить было совестно, не знала, когда креститься, как складывать пальцы, — могли сделать замечание. Прохватывал озноб. В голове путались шелесты, чмоканье деревьев, черные тучи, — и воспоминанья пасхальные — горы разноцветных яиц, смуглый блеск Исаакия...

Владимир Набоков "Пасхальный дождь", 1925

"Плывут над площадью светлые размытые облачка. Глядят из-за них на город звезды Воскресения. О Пасха! Новая, святая, таинственная, какое счастье! Как хочется поделиться им со всеми…"

Юрий Лощиц "Пасха Красная", 2005

А за ними в пять рядов по две идут десять поющих женщин с толстыми горящими свечами. И все они должны быть на картине! Женщины пожилые, с твердыми отрешенными лицами, готовые и на смерть, если спустят на них тигров. А две из десяти — девушки, того самого возраста девушки, что столпились вокруг с парнями, однолетки — но как очищены их лица, сколько светлости в них. Десять женщин поют и идут сплоченным строем. Они так торжественны, будто вокруг крестятся, молятся, каются, падают в поклоны. Эти женщины не дышат папиросным дымом, их уши завешаны от ругательств, их подошвы не чувствуют, что церковный двор обратился в танцплощадку.

Александр Солженицын "Пасхальный крестный ход", 1966

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном: сюрприз… белое шелковое платьице, канареечная лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она забыла… Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы запек.

Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово… И яйца, веселые и пестренькие, ну разве можно их есть? Жалко ведь…

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:

— Сама оделась? Вот умница… Христос Воскресе, Ниночка!

— А как надо отвечать? Я уже забыла…

— Воистину Воскресе…

— Во-ис-ти-ну!

И поцеловались они не три, а пять раз взасос. Так уж случилось.

Саша Черный. "Пасхальный визит", 1926