Текст: Василий Авченко

Лучше гор могут быть только горы

Начнём с того, что их роднит горно-геологическая тематика. «Ложь, что умный в горы не пойдёт», – под этой строчкой Высоцкого вполне мог бы подписаться и Куваев, который ещё в 1956 году, студентом Московского геологоразведочного института, попал на Тянь-Шань. Там же он написал свой первый рассказ (или, скорее, очерк) «За козерогами». Позже часто бывал в Приэльбрусье, где в Высокогорном геофизическом институте работала его сестра Галина Михайловна. Открыл для себя и Памир.

Высоцкий в 1966 году снимался в том же Приэльбрусье в «Вертикали» Станислава Говорухина (геолога по первому образованию) и Бориса Дурова. Сыграл радиста Володю и написал для фильма ставшие знаменитыми песни – «Вершину», «Песню о друге», «Прощание с горами»… В главном романе Куваева «Территория» читаем: «Над дальним синим туманом отрешённо и чисто сверкал ледовый конус горы, на которой никто не бывал». Не отсылка ли это к «Прощанию с горами» – «Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал»?

Брат-близнец радиста Володи – геолог Максим из «Коротких встреч» Киры Муратовой, снимавшихся почти в одно время с «Вертикалью». Это обаятельный бродяга-романтик с неизменными гитарой и бородой, который живёт легко, прилично зарабатывает и даже открыл недавно месторождение серебра.

Геология была престижна и модна. Сезонными рабочими в геологические партии нанимались даже интеллигентные юноши из столиц – от Иосифа Бродского и Андрея Тарковского до Евгения Рейна и Глеба Горбовского. Не случайно герою шуточной «Песни завистника» Высоцкого не дают покоя доходы соседа-геолога:

- …Я б в Москве с киркой уран нашёл

- При такой повышенной зарплате.

Если Олег Куваев в юности решил стать «правоверным геологоразведчиком», то Владимир Высоцкий играл геолога на экране, пел о добыче угля и поисках тюменской нефти (вероятно, «нефтяная» песня появилась после его знакомства с Героем Социалистического Труда доктором геолого-минералогических наук Фарманом Салмановым).

Я расскажу тебе про Магадан

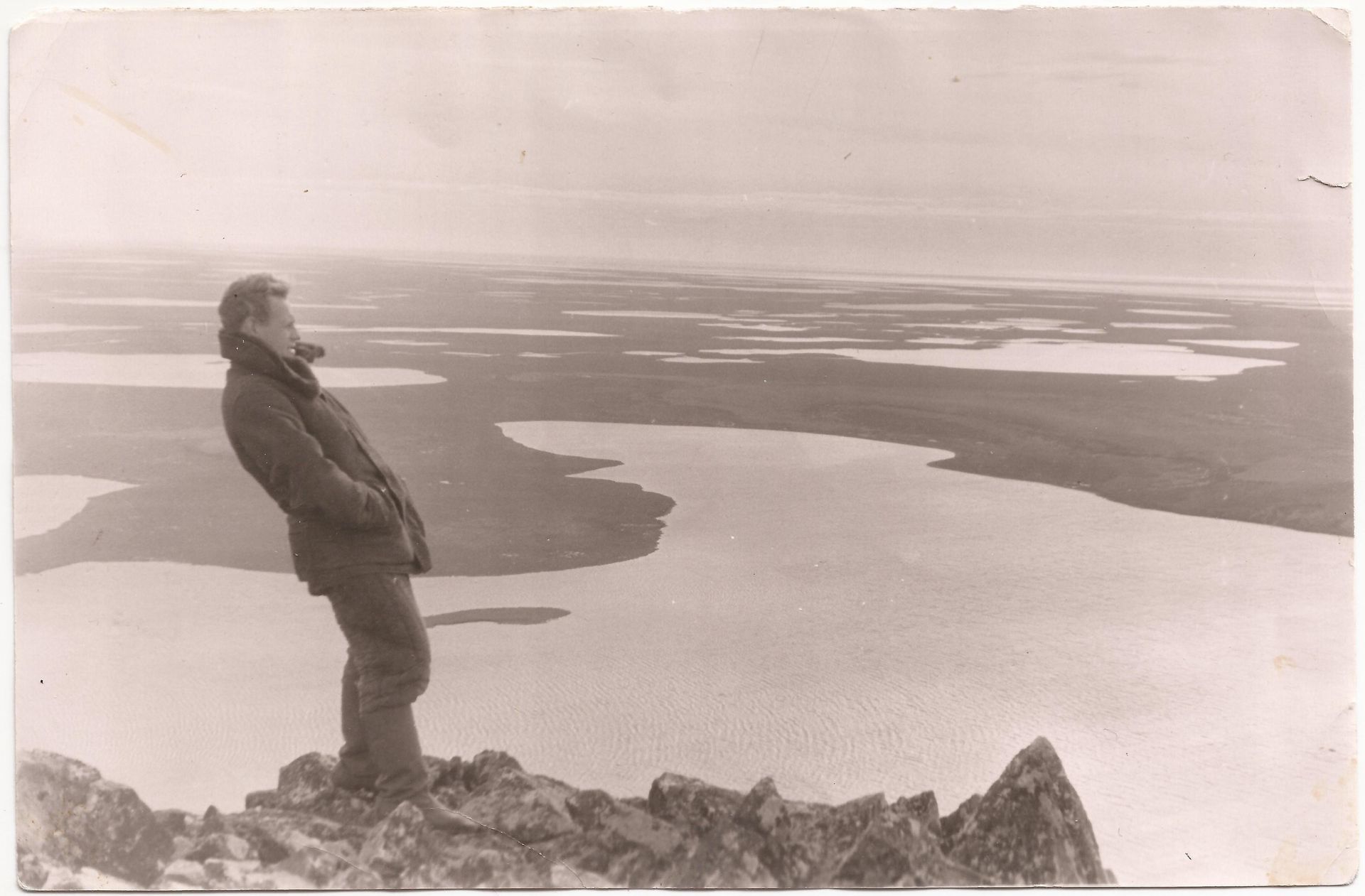

В 1957-1965 гг. геофизик Куваев жил и работал на Чукотке, на Колыме, в Магадане – в «золотых» краях. Непосредственно золотом не занимался, однако в «Территории» речь идёт именно о поисках чукотского золота в послевоенные годы. Золото и золотодобыча появляются и в других его произведениях – например, в «Печальных странствиях Льва Бебенина».

Золотая Колыма влекла и Высоцкого, но преимущественно в контексте лагерей сталинской эпохи и «блатного фольклора». Ещё в 1961 году он сочинил песню «Бодайбо» (под Бодайбо, на притоке Лены – Витиме - с царских времён действовали Ленские золотые прииски):

- …Ну а мне плевать – я здесь добывать

- Буду золото для страны…

В 1965 году друг Высоцкого поэт Игорь Кохановский, оставив Москву, устроился в газету «Магаданский комсомолец». Высоцкий откликнулся песней «Мой друг уехал в Магадан». К тому времени лагерей на Колыме уже не было, сюда ехали по собственной воле – за романтикой и длинным рублём. Льготы, надбавки, долгие отпуска, отличное снабжение… Тому же Кохановскому выпустить первую книгу - сборник «Звуковой барьер» - в Магадане оказалось проще, чем в Москве. Тем не менее слово «Колыма» по-прежнему ассоциировалось исключительно с лагерями. Высоцкий в названной песне деконструирует «колымский миф», доказывая, что мрачный имидж Магадана давно не отвечает реалиям нового дня:

- …Быть может, кто-то скажет: «Зря!

- Как так решиться — всего лишиться!

- Ведь там — сплошные лагеря,

- А в них — убийцы, а в них — убийцы…»

- Ответит он: «Не верь молве —

- Их там не больше, чем в Москве!»

- Потом уложит чемодан

- И — в Магадан…

Сам Высоцкий побывал в Магадане в 1968 году и вскоре написал песню «Я уехал в Магадан», в которой упомянул «тракты» и «Нагайскую бухту». Имеются в виду Колымский тракт – ныне федеральная трасса «Колыма» от Магадана до Якутска - и бухта Нагаева. Причину явной топонимической небрежности объясняет другая строка той же песни:

- …Я сразу там напился вдрабадан

- Водки…

Перед возвращением в 1969 году «на материк» Кохановский отработал сезон на Чукотке в старательской артели – примерно в тех местах, где происходит действие «Территории». Высоцкий написал песню и об этом:

- Друг в порядке – он, словом, при деле:

- Завязал он с газетой тесьмой.

- Друг мой золото моет в артели –

- Получил я сегодня письмо…

В своих песнях Высоцкий описал всю советскую страну – от Тбилиси и Чечено-Ингушетии до Одессы и Находки. Но именно Магадан упоминается у него, пожалуй, чаще, чем любой другой нестоличный город СССР. Новый интерес к теме вызвало знакомство с золотопромышленником Вадимом Тумановым, который в конце 1948 года был осуждён (вопреки расхожему мнению, не по политическому делу, а по уголовному – за хищение денег из кассы предприятия по подложным аттестатам в составе группы) и попал в колымские лагеря. В 1976 году Высоцкий по приглашению Туманова приехал в Бодайбо, выступил перед старателями прииска Хомолхо. Рассказы Туманова и эта поездка переплавились в песни «Побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…», «Про речку Вачу и попутчицу Валю».

В последней изображены магаданские (вариант – «бодайбинские») бичи – продувной народ, способный за сезон заработать огромные деньги, а потом просадить всё до копейки на Чёрном море и отбить телеграмму: «Шлите денег на обратную дорогу». Писал о них и Куваев, хорошо знавший бичей, – в повести «Азовский вариант» и не только. Его второй и последний роман «Правила бегства» посвящён именно бичам как социальному явлению. Герой книги Рулёв создаёт «республику бичей» – оленеводческий совхоз. «Если на каждого бича да не найдётся умного сильного человека – грош цена человечеству. Но человечеству всё же цена не грош», – формулирует он. В итоге, правда, коммуна Рулёва идёт прахом…

Сегодня в бухте Нагаева можно встретить буксир «Владимир Высоцкий». На берегу стоит памятник «всенародному Володе», ещё один - в магаданском аэропорту «Сокол» имени Высоцкого. Имя Куваева носит Центральная городская библиотека Магадана.

Сколько чудес за туманами кроется

Высоцкого манили Север, океан, всё далёкое и неведомое, вплоть до космоса («Я б тоже согласился на полёт…») и других измерений («Тропы ещё в антимир не протоптаны…»). Многие его песни расцвечены морским и горным колоритом, одна из них так и названа – «Гимн морю и горам». Конечно, Высоцкий не мог буквально воплотиться во всех своих персонажей – поработать геологом, моряком, лётчиком и т. д. Можно сказать, что некоторые его мечты исполнил Куваев, сплавлявшийся по северным рекам, ходивший на шлюпке вдоль берега Ледовитого океана, исследовавший на собаках остров Врангеля. Если Высоцкий чуть не снялся в фильме Альберта Мкртчяна и Леонида Попова «Земля Санникова» по одноимённому роману геолога, академика Владимира Обручева, то Куваев чуть не нашёл эту самую землю. Во всяком случае, в 1962 году он обнаружил на заполярном острове Шалаурова остатки старинных жилищ – вероятно, тех самых онкилонов, о которых писал Обручев… Именно для «Земли Санникова» Высоцкий написал песню «Белое безмолвие», в которой сформулировал философию Севера:

- …Север, воля, надежда. Страна без границ.

- Снег без грязи – как долгая жизнь без вранья…

Её название отсылает к Джеку Лондону, который, безусловно, был важен и для Куваева, и для Высоцкого (последний даже сыграл Мартина Идена в радиоспектакле Анатолия Эфроса). Северную тему Высоцкий развивал и в других песнях, например:

- …Но и птицы летят на Север,

- Если им надоест тепло.

Там и тут он жалеет об ушедших романтических временах с открытиями, парусами, пиратами и подвигами. Наиболее полно это ощущение выражено в стихотворении 1973 года «Я не успел (Тоска по романтике)»:

- …Все мои скалы ветры гладко выбрили,

- Я опоздал ломать себя на них.

- Всё золото моё в Клондайке выбрали,

- Мой чёрный флаг в безветрии поник…

По части «дикой» романтики Куваев успел больше, но и он сетовал: «Пятидесятые и начало шестидесятых годов на Чукотке были… последними годами экзотической геологии, ибо и в этой науке всё большее место занимают трезвый расчёт и возросшая материально-техническая база… Об этом уходящем времени… будут жалеть, как мы жалеем о времени парусных кораблей». Мечта пройти Севморпутём на парусно-моторной лодке не сбылась. За границей Куваев не бывал. «Мир велик, до того велик, что просто хочется локти себе кусать оттого, что нельзя охватить его весь, всё повидать», – писал он. Этот пафос близок и Высоцкому, даром что объехавшему полмира, от Штатов до Таити:

- Сколько чудес за туманами кроется –

- Не подойти, не увидеть, не взять…

О фатальных датах и цифрах

В 1965 году Куваев бросил геологию и уехал под Москву - в Калининград, нынешний Королёв. Незадолго до этого сотрудница магаданского телевидения Алла Федотова, тогдашняя любовь Куваева, после ссоры с ним решила отравиться снотворным. Её спасла случайность: Олег, уже ушедший на работу в Северо-Восточный комплексный НИИ, вернулся за забытым ремнём и успел вызвать «скорую». Моральный облик младшего научного сотрудника Куваева «трепали» на собраниях, что и стало одним из поводов для увольнения и отъезда. А Федотову с того света вытащил однофамилец – реаниматолог Анатолий Федотов. Впоследствии он жил в Москве, стал кем-то вроде личного врача Высоцкого. Находился рядом с ним и в роковую июльскую ночь 1980 года…

Ещё одно случайное сближение: последний концерт Высоцкого 16 июля 1980 года прошёл именно в подмосковном Калининграде в ДК имени Ленина (ныне Деловой и культурный центр «Костино») - в двух шагах от дома по улице Дзержинского, 20, в котором жил Куваев.

Обоим было свойственно трагическое самоощущение, особенно в последние годы. Кони обоим попались – привередливее некуда. Осенью 1979 года Высоцкий сказал в интервью: «Сколько мне ещё осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот такой я хотел бы задать себе вопрос. Вернее, знать на него ответ». Из письма Куваева: «Если бы некий там джинн предложил мне на выбор: написать хотя бы одну действительно хорошую книгу и плохо кончить в сорок пять или не написать ничего путного, но прожить до восьмидесяти, я бы без секундного колебания выбрал первое».

- Он начал робко – с ноты «до»,

- Но не допел её, не до…

Родившиеся в 1934-м и 1938-м, Куваев и Высоцкий ушли в 1975-м и 1980-м. Первому было 40, второму – 42.

Альпинисту, семикратному чемпиону СССР Михаилу Хергиани, погибшему в итальянских Доломитовых Альпах в 1969 году, Высоцкий посвятил песню «К вершине»:

- Ты идёшь по кромке ледника,

- Взгляд не отрывая от вершины…

Куваев, которого Хергиани учил горнолыжному мастерству, написал о нём рассказ «Устремляясь в гибельные выси». Завершается он так: «…Надо жить так, чтобы люди держали память о тебе бережно, как держат в ладонях трепетную живую птицу. Если, конечно, ты это сумеешь». Кажется, эти слова можно в полной мере отнести и к Олегу Куваеву, и к Владимиру Высоцкому.