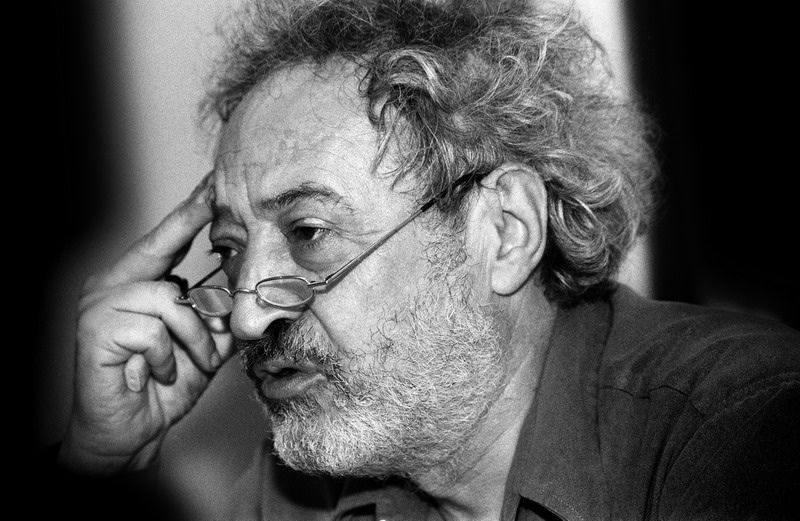

Текст: Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни) – русский прозаик, поэт и критик, живущий в Узбекистане; первый лауреат "Русской премии"

Ушел большой Кенжеев.

Большой и яркий поэт. Большой и щедрый человек.

Трудно писать, когда еще не остыла боль. Когда хочется или просто молчать, или читать – вслух и про себя – его стихи.

- Льет в Риме дождь, как бы твердящий «верь,

- ни в яме не исчезнешь ты, ни в шуме

- родных осин» – но умирает зверь,

- звезда, волна. И даже Бродский умер.

- То жнец, то швец, то в дудочку игрец,

- губа в крови, защитный плащ засален –

- уже другой, еще живой певец

- растерянно молчит среди развалин.

Само его имя – Бахыт – означало «счастливый».

И он, наверное, был счастливым поэтом. Его биография соединила в себе и степной казахский ветер, и «бумажные небеса окраины московской», и Канаду, и Штаты… Он как-то органически сочетал это в себе, в своих стихах.

Я виделся с ним и в Москве, и в Алма-Ате, и в Нью-Йорке… А также в Батуми, Коктебеле и – даже не припомню еще где. И везде он был тем же самым Кенжеевым. Русским, казахским, американским, всемирным. Не отказываясь ни от одной из этих составляющих своей судьбы – и слегка иронизируя над ними. Над своим «азиатством», о котором не забывал. Мог себя назвать в стихах «простодушным чучмеком». А свою последнюю книгу, «В дуновении чумы», подписать мне: «Дорогому Жене на долгий памят!» И при этом – быть европейцем в почти забытом уже смысле этого слова.

Но – завершу поэтическую цитату, о ночном Риме.

- Не хочет ни смеяться он, ни выть,

- Латынью пахнет в каменном тумане.

- Ну что еще осталось? все забыть

- и все назвать своими именами?

- Но в этот час безлюден Колизей

- лишь на стене чернеет в лунном свете

- посланье от неведомых друзей –

- «Мы были здесь: Сережа, Алик, Петя».

Кенжеев был солнечным человеком – и сумеречным поэтом.

Ночь, вечер – наиболее частое время дня в его стихах. Но сумерки в них всегда чем-то подсвечены: последним солнечным, лунным, звездным, еще каким-нибудь светом. И печаль – так щедро разлитая в его стихах – тоже, если и не всегда светла, то и не тягостна, не болезненна, не смертельна. Да, «умирает зверь, звезда, волна». Смертно все, что поют поэты; смертны они сами. Но есть друзья – пусть даже странные и неведомые. Неведомые собеседники. «Мы были здесь».

Кенжеев был талантлив на дружбу. Одна из них во многом определила его поэтическую биографию – я имею в виду группу «Московское время». Пусть ее «отцы-основатели» с годами и отзывались о ней все более иронично. Это понятно: выросли, переросли, преодолели.

И тем не менее.

Если говорить о том, что же объединяло этих трех – предельно разных поэтов – то это работа с традицией. Прежде всего, с акмеистической, которая к началу 80-х стала, по сути, поэтическим мейнстримом. Конечно, можно было катапультироваться из нее в авангардистскую заумь или в нарождавшийся концептуализм. Поэты «Московского времени» преодолевали акмеистическую традицию изнутри, не порывая с ней, но трансформируя.

Гандлевский прозаизировал стих, делая поэтическое высказывание предельно сжатым, почти формульным (в этом сближаясь с концептуалистами). Цветков расшатывал ровный ритм акмеистической речи, делал ее клочковатой, рваной, подвижной и текучей.

А Кенжеев… Его новаторство не столь заметно. Оно – не столько на синтаксическом, сколько на фонетическом уровне. Это еще более четверти века назад отметила Татьяна Бек: «Лирическая строка Бахыта Кенжеева поет и обдает подспудной музыкальной волной» (Новый мир, 1997, № 12).

Это возращение поэзии в музыкальную стихию – но не к до-акмеистической символистской звукописи, а к чему-то гораздо более близкому к нам по времени, хотя и трудно определимому. Может, к лучшим лирическим темам в позднесоветской киномузыке. Шнитке (в «Сказке странствий»), Рыбникова, Таривердиева…

И еще. Лирика Кенжеева удивительно диалогична. Не столько даже по количеству диалогов в его стихах – а таких, с репликами, у него немало (начиная от наиболее известного «Майору заметно за сорок…»). Речь о самой интонации – обращенной к читателю, мудрой и вдумчивой беседы с ним. Обилие местоимений «ты», глаголов второго лица единственного числа, вопросительных знаков… И, наконец, то, как Бахыт читал свои стихи. Негромко, глуховато, с паузами: точно вслушиваясь больше, чем говоря.

Помню, как тяжело ему было выступать в каком-то кафе, где проходил его вечер на Московском биеннале 2003 года. Как он хмурился и несколько раз обращался к жующим и переговаривающимся за столиками, прося тишины. Это была не просто досада на мешающий чтению шум. Это была боль от невозможности диалога.

И в жизни он был удивительно чутким и доброжелательным собеседником. Что среди поэтов встречается не так часто, а уж среди известных… (больше монолог, и больше – конечно, о себе). Кенжеев был другим. Он умел слушать. И радовался ответному вслушиванию. Хотя мог и слегка подколоть собеседника, подшутить. Но совершенно беззлобно.

В нем была какая-то моцартовская широта и легкость, в том, как он откликался на все в своих стихах. В которых была и стоическая печаль, и эпикурейская радость жизни, и скорбь, и юмор (особенно в «стихах Ремонта Приборова»), и классическая прозрачность и неожиданная темнота и волнующая неясность. И все это вместе – пело, пело и пело…

Что еще добавить?

Дорогой Бахыт, нам будет очень не хватать тебя. Твоего голоса, твоего легкого прищура и улыбки, твоей широты и щедрости. Пока мы здесь, мы будем помнить тебя. Тебя и твои стихи.