Текст: ГодЛитературы.РФ

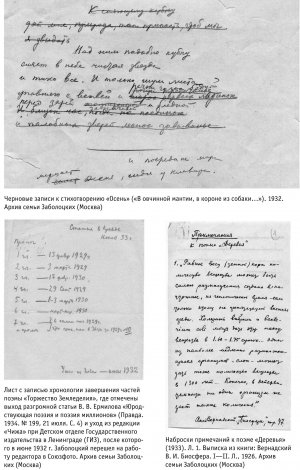

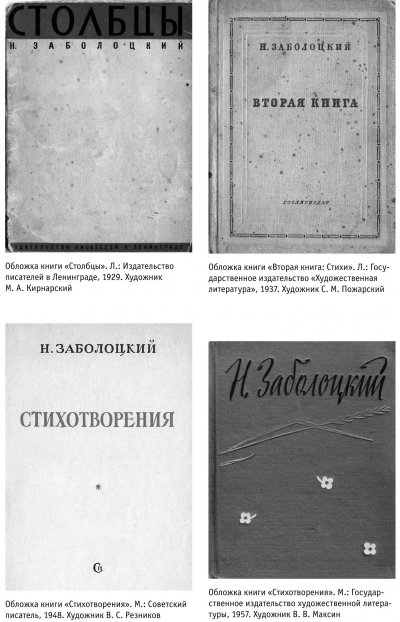

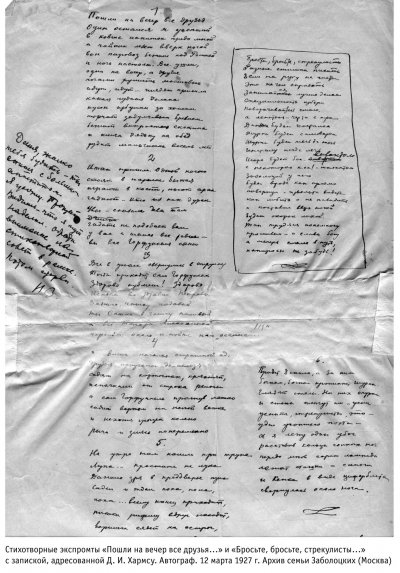

11 июля в городе Тарусе открылся первый памятник поэту Николаю Заболоцкому. А немного раньше в московском издательстве ОГИ вышел большой том полного собрания сочинений этого выдающегося поэта под названием "Метаморфозы", включающий в себя также его критические статьи и мемуарную прозу, в которой откровенно говорится о потерянных годах, проведенных в лагерях и на поселении. Но если страшный мемуар "История моего заключения" с момента первой парижской публикации в 1988 году и рижской - в 1988 году, перепечатывался неоднократно, то "Сто писем 1938–1944», собранные и подготовленные самим Заболоцким к печати, вышли полностью лишь однажды, совсем недавно и очень далеко: в 2012 году, во владивостокском альманахе (Рубеж: Тихоокеанский альманах. Вып. 12. Владивосток, 2012. С. 240–300).ГодЛитературы.РФ публикует два фрагмента из книги "Метаморфозы" и несколько фотографий из нее. Материалы предоставлены издательством ОГИ.

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.

Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в Союз по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами, — сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому, — сказал он. В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Меня привели в Дом предварительного заключения (ДПЗ), соединенный с так называемым Большим домом на Литейном проспекте. Обыскали, отобрали чемодан, шарф, подтяжки, воротничок, срезали металлические пуговицы с костюма, заперли в крошечную камеру. Через некоторое время велели оставить вещи в какой-то другой камере и коридорами повели на допрос. Начался допрос, который продолжался около четырех суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами, ввиду большого количества арестованных. Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем. — Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь. — Их уничтожают! — Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я. Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя. Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции. — Действие конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь. Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня. По ходу допроса выяснялось, что

НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. М. Олейникове, Т. И. Табидзе, Д. И. Хармсе и А. И. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество Земледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 году. Зачи- тывались «изобличающие» меня «показания» Лившица и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удается сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец, меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар, в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по ка- менным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втащили меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся, насколько мог, и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности, — настолько велики были следы истязаний.

Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал, прикрученный к железным перекладинам койки. Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливает камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал в отчаянье и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем как сквозь сон помню, что какие- то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние мое было тяжелое: я был потрясен и доведен до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания еще теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у нее тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаянья я торопился рассказать врачам обо всем, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: «Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи, если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя ее Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Через несколько дней я стал приходить в себя и с ужасом понял, что мне предстоит скорое возвращение в дом пыток. Это случилось на одном из медицинских осмотров, когда на вопрос врача, откуда взялись черные кровоподтеки на моем теле, я ответил: «Упал и ушибся». Я заметил, как переглянулись врачи: им стало ясно, что сознание вернулось ко мне, и я уже не хочу винить следователей, чтобы не ухудшить своего положения. Однако я был еще очень слаб, психически неустойчив, с трудом дышал от боли при каждом вдохе, и это обстоятельство на несколько дней отсрочило мою выписку.

Возвращаясь в тюрьму, я ожидал, что меня снова возьмут на допрос, и приготовился ко всему, лишь бы не наклеветать ни на себя, ни на других. На допрос меня, однако, не повели, но втолкнули в одну из больших общих камер, до отказа наполненную заключенными. Это была большая, человек на 12—15, комната, с решетчатой дверью, выходящей в тюремный коридор. Людей в ней было человек 70—80, а по временам доходило и до 100. Облака пара и специфическое тюремное зловоние неслись из нее в коридор, и я помню, как они поразили меня. Дверь с трудом закрылась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новичок — писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П. Н. Медведева и Д. И. Выгодского, арестованных ранее меня. Увидав меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова.

СТО ПИСЕМ 1938–1944 года

1

Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой Нашечка, здравствуйте, родные мои!

Я жив и здоров, и душа моя всегда с вами. Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя. Трудно тебе будет, но нужно сохранить и себя, и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье потом вернется к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на свидание. М. б., успеешь. Захвати с собой, если можно, вещевую передачу: 1) мешок вещевой без пряжек и ремней, на толстых лямках, 2) пару мешочков для продуктов, 3) бурки, 4) что- нибудь вместо тепл.<ого> шарфа, 5) мои черные нов. <ые> бо-тинки с галош. <ами>, 6) старые черные брюки, 7) портянки и 2 пары носков, 8) пары по 2 маек и трусов, 9) простыню старую или тряпку, 10) мал. <енькие> наволочки. Мои деньги в ДПЗ, захвати рублей 300, здесь договоримся. Не забудь захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда буду тверд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, м. б., успеешь. Захвати письмо и проси свидания, т. к. мы готовимся к этапу. Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой возможности. У меня пропали все старые болезни, и я здоров вполне. Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке дочке сегодня 1½ года. Мой дорогой праздник. Никитушка, будь умным. Целую дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа

Н. Заболоцкий.

Арсенальная наб., д. 5.2

5 ноября 1938.

Родная моя Катя, милые мои дети!

Как вы доехали, не простудились ли, все ли у вас благополучно? Душа болит за вас. Как, Катенька, у тебя с деньгами? Получила ли мои деньги по доверенности в ДПЗ, в Управлении по охране авторских прав и облигации в Детиздате? Обо всем этом не забудь несколько раз написать мне, т. к. если ты не получила, я буду хлопотать из лагеря. Нашла ли комнату? Говорят, что в Уржуме это не так трудно. Также говорят, что там сравнительно дешевы молоко и гречневая крупа. Хорошо, если бы это было так. Только белого хлеба, говорят, нет. Для детей это плохо.

Сегодня пятое, вы еще в Ленинграде. Постоянно думаю о вас. Я здоров, сегодня получил по выписке слив.<очное> масло и колбасу.

Все вещи приготовлены к дороге. Но когда поедем — не знаю. Так что пиши мне по старому адресу кратенько, не забывай посылать конверты с марками. Напишу с первой возможностью, если буду здесь — то 15-го.

Целую крепко тебя, родная моя, и только одного желаю, что бы ты и дети наши были здоровы и сыты. Никитушку и Наташеньку целую и обнимаю. Берегите себя и помните своего папу.

Ваш Н. Заболоц.<кий>

<Далее крупными печатными буквами>

Родной мой мальчик, любимый мой Никитушка!

Теперь ты стал настоящим путешественником. Нравится ли тебе Уржум? Зимой ты будешь там кататься на санках. Не простужайся, родной. Люби нашу милую мамочку и помогай ей, чем мо- жешь. Люби и береги сестреночку — она еще такая маленькая. Папа крепко-крепко любит тебя. Жди папу, он вернется. Только будь, милый, умненьким и терпеливым.

Твой папа

<На отдельном листе крупно>

8/XI—38.

Милая Катя!

Уезжаю. Целую всех. Напишу с первой возможностью. Здоров.

Н. Заболоц.<ий>

3

24 ноября 1938 г.

Родная моя Катя!

Я все еще сижу в Свердловске. Если это письмо дойдет до те- бя не слишком поздно, сразу напиши мне по адресу: г. Свердловск, тюрьма № 1 Пересыльная, кам.<ера> 88, мне. Напиши, как доехали, где устроились, как живете, здоровы ли? Не застудилась ли моя доченька? Поправляется ли здоровье у Никитушки? Хорошо, если бы операцию удалось сделать в Ленинграде, а то болезнь может оказаться серьезнее, чем думают, и слишком затянется. Береги, родная, детей. Есть ли возможность устроиться на работу? Как у тебя с деньгами? Все мои деньги в Ленинграде, неплохо, если бы послала телеграфом руб. 30, но не больше. В письмах никогда не забывай посылать бумагу, марки, конверты и обязательно сообщи адрес — куда писать доплатным. Что касается меня, то я вполне здоров и готовлюсь в дальний путь, очевидно, на восток. Одежда, благодаря тебе, у меня теплая, есть все. Постоянно думаю о вас, родные мои, ненаглядные мои. Может быть, в дороге придется пробыть очень долго, и если вначале писем не будет, очень не беспокойся. Только не забывайте вашего папу, который надеется еще пожить с вами и быть полезным для вас. Продавай, Катя, что можно — книги, мои костюмы, только бы дети были сыты. Это самое главное. Родная женка моя! Будь здорова, крепись, будь благоразумна, не отчаивайся. Строй свою жизнь получше, все решения твои я одобрю и буду всегда верным тебе. Целую крепко и обнимаю всех вас и жду с нетерпением весточки.

Ваш Н. Заболоцкий.

4

4 дек. 1938.

Родная моя Катя!

Я в Свердловске. Мой адрес: Свердловск, тюрьма № 1, камера 88, мне. Напиши, родная, сразу как получишь письмо — что с вами, здоровы ли, как доехали и устроились. Можно сюда посылать и деньги, и посылки, но мы можем уехать каждый день. Если ты в состоянии и деньги у тебя действительно есть, перешли телеграфом 30 руб., но не больше. Мои деньги в Ленинграде. Напиши, получила ли их по моим доверенностям, и не забывай к каждому письму прилагать бумагу, пару марок, и обязательно сообщи адрес, чтобы я имел возможность писать доплатным. Здоровы ли Никитушка и Наташечка, не простудились ли в дороге? Есть ли возможность устроиться на работу? Продавай вещи, только чтобы дети были сыты. Я жив и здоров, ожидаю

этапа, вероятно, на восток, точно не знаю. Не знаю также, сколько времени пробуду в дороге, может быть, долго. Напишу с первой возможностью, но если не очень скоро — особенно не бес- покойся. Отсюда письма пишем 5, 15, 25 каждого месяца, с воли писать нам можно без ограничения. Жду твоих писем. Напиши — дорогая ли жизнь в Уржуме и сколько ты можешь протянуть. Если в будущем дело коснется посылок — то нужнее всего здесь черные сухари, сахар, немного сала. На деньги здесь можно покупать некоторые продукты. Так, например, я имел возможность приобрести 6 кило сухарей. Их мне хватит недели на две. Синий костюм очень хорош, хороши также сапоги и теплые вещи. Большое спасибо за них. Духом я не падаю, все жду, что мое дело еще пересмотрят, и я буду освобожден. Нужно много терпения. Только бы вы были здоровы и сыты, родные мои. Целую тебя крепко, будь здорова, благоразумна и терпелива. Целую Никитушку, родного моего сыночка и доченьку мою родную. Прошла ли родинка на ее подбородочке? Как у Никитушки с носоглоткой? До свидания, милые мои. Жду письма.

Ваш Н. Заболоцкий.

5

27 февр.<раля> 1939 г.

Родная моя Катенька, милые мои дети!

Я здоров и две недели назад отправил тебе первое письмо. Ответу еще быть рано, но жду его с нетерпением. Мой адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна, мне.

Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать. Просил послать у тебя, если ты в силах, 50 р. и посылку — сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Еще, дорогая, я нуждаюсь в витамине C (ц). Говорят, он продается в виде таблеток руб. 150 коробка. Также хорошо бы луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую. Я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в м<еся>ц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего еще не знаю. Пошли бумаги, марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело мое будет пересмотрено. Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление наркому.

Надейся и ты, родная. Как бы мне ни было трудно, буду стараться терпеливо ожидать ответа наркома. Родная моя, целую тебя крепко, крепко. Ласкаю и целую родного Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы и что с вами. Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны

Любящий вас папа Н. Заболоцкий.

Очки бы мне нужно от близорукости — 1,75 D

Пошли, если можно заказать, в футляре.

6

14 апр. <еля> 1939 г.

Родная моя Катенька, милые мои дети!

Сегодня я получил первое письмо от вас — от 23 марта, а два дня назад — вторую телеграмму о высылке доверенности. Бесконечно рад, что вы здоровы и живете относительно сносно. Из кон- текста письма вижу, что средства твои, Катя, на исходе. Подумай о том, что можно продать. В первую очередь ликвидируй мою библиотеку и мои костюмы. Если будешь работать — хорошо, а эти деньги будешь добавлять к своей зарплате, чтобы дети были сыты. Милая моя, в первых письмах я просил денег и посылок. Напрасно я об этом писал тебе. Не могу я отрывать у детей последнее, тем более, что я сыт, не голодаю. Правда, небольшая посылка здесь далеко не лишнее дело, но деньги — их можно не посылать. Я работаю чертежником, и мне положено вознаграждение 30 р. в месяц. Это вполне достаточная по нашему положению сумма — ее хватит на сахар, на махорку. Питание получаю улучшенное, и теперь чувствую себя значительно лучше, чем в первые дни. Нет никаких оснований сильно беспокоиться обо мне, родная. Нужно думать о детях, о самой себе. Не забывай, родная, о самой себе. Я знаю, какая ты у меня самозабвенная, — не поешь, не попьешь вовремя, не поспишь. Родная, издалека прошу тебя — ради детей, ради меня не забывай о себе. Подумай, что будет с детьми, если ты не выдержишь. Заботься о себе, прошу тебя. Забота о себе все равно что забота о детях.

Будешь работать — много времени пойдет на работу. Трудновато будет. Но ты не унывай. Я тоже вспомнил здесь свою старую чертежную работу, и через несколько дней дело пошло. Пойдет и у тебя, и с каждым днем будет работать легче.

По временам сильно тоскую о детях. Очень обрадовала ты меня, что Никитка не температурит. Есть ли в Уржуме врачи, и показывала ли ты им мальчика? В Уржуме климат сухой и континен- тальный; по-моему, он для Никитки должен быть хорош. Постарайся не очень кутать мальчика. Какой у него аппетит? Много ли бывает на воздухе? Центрального отопления, конечно, нет; и это, с одной стороны, для его носоглотки хорошо. Теперь он будет быстро превращаться из ребенка в мальчика, — посматривай за ним и старайся душевно быть близка ему, твое влияние на него в этом возрасте может иметь решающее значение в образовании его характера.

Здоровенькая ли моя дочка? Как родинка у нее на подбородке? Прошла или нет? Как ты ее кормишь, и, вообще, как вы питаетесь? Ты не пишешь — почем в Уржуме продукты, есть ли они, и какие? Конечно, перемена в питании у детей большая, но если есть простая, но питательная пища — молоко, масло, мясо, зелень — то, может быть, это и к лучшему.

Вспоминаю, как укачивал мою доченьку, как пел ей песенки, — большую роль в моей жизни сыграли эти минуты, и не забыть мне их никогда.

Вот, моя родная, как нежданно-негаданно повернулась наша жизнь. Но будем благоразумными: дело мое не могут не пересмотреть, — я твердо в этом уверен. Хорошо, что и ты послала наркому заявление. Теперь нужно терпеливо ждать, и, если будет надобность, снова подать жалобу. Я жду и работаю, и стараюсь не поддаваться тоске, так как моя жизнь еще нужна вам, мои родные.

Доверенность непосредственно тебе послать не могу. Посылаю ее в Управление Востлага. Там ее заверят и пошлют тебе. Таков порядок.

О здоровье моем не беспокойся, я здоров. Удивительное дело: в Ленинграде, бывало, часто бывал у меня то грипп, то ангина, — здесь пока не болею ничем. В посылке, если посылаешь ее, — хорошо бы получить чесноку или луку, — то, что заключает в себе витамин С. Сухарей не нужно — хлеба вполне хватает. Жиры, сахар, бумага, марки, носки, портянки — в этом недостаток. У очков сломалась оправа, — если нет стекол — хорошо бы получить одну оправу. Вот, в сущности, и все, что мне нужно. Хороших вещей посылать не нужно — бесполезно; деньги, если пойдет так, как те- перь, — будут, — так что обо мне не беспокойся. Пиши чаще и не забывай в письмах и посылках посылать бумагу, конверты, марки. Будь здорова, родная моя женка, целую и обнимаю тебя креп- ко. Целую моих родных деток, ласкаю мысленно их. До свидания, родные мои.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

<Далее печатными буквами>

Родной мой Никитушка! Большой мой мальчик! Мама пишет, что ты ей хороший помощник. Папа очень-очень любит тебя; люби мамочку и Наташеньку, и помогай им. Расти умным и здоровеньким, и все будет хорошо. Целую тебя крепко, родной мой. Будь здоров. Ты уже начинаешь хорошо писать — папа очень рад этому.

Твой папа.